Der Sinnblick – Die haltungsspezifische Arbeit mit Sinnbildern

erschienen in: NÖLP News / Dezember 2022

Zusammenfassung einer Masterarbeit / Teil 2

„Wenn wir die Menschen nur nehmen, wie sie sind, so machen wir sie schlechter; wenn wir sie behandeln, als wären sie, was sie sein sollten, so bringen wir sie dahin, wohin sie zu bringen sind.“ (Johann Wolfgang von Goethe)

Neben der methodische Sinnbildarbeit (Teil 1 – NÖLP 2022/2) lässt sich auch haltungsspezifisch mit inneren Bildern arbeiten. Angelehnt an obiges Zitat appellierte Viktor Frankl (1972) daran in das eigene Bild von einem anderen Menschen „den Willen zum Sinn” miteinzuschließen und an seinen „heilen Personenkern zu glauben“ (Frankl, 2005). Dann würde man ihm dabei helfen, das zu werden, was er werden kann und dabei unterstützen, sein menschliches Potential zu mobilisieren. Denn die Art und Weise, wie wir einen Menschen sehen und ihn behandeln, kann als ein Element der therapeutischen Beziehungsgestaltung erheblich zum Therapieerfolg oder -misserfolg beitragen. Wir würden dazu tendieren „dem Bild, das ein wichtiger Mensch von uns hat, mit der Zeit immer ähnlicher zu werden” (Hadinger, 2020; Hüther, 2004).

Das nachfolgende Beispiel der Sonja Knips und des Malers Gustav Klimt aus der Recherche von Boglarka Hadinger (2020) beschreibt dieses Phänomen sehr bildhaft:

Links: Foto von Sonja Knips 1898, 24 Jahre alt (Abb. 1)

Zum Zeitpunkt der Aufnahme war Sonja Knips 24 Jahre alt und oft krank, depressiv und unglücklich mit einem wohlhabenden Mann verheiratet. Auf diesem Foto erscheint sie mit leerem Blick, die Schwerkraft ihrer physischen und psychischen Verfassung erscheint sowohl in ihren Gesichtszügen als auch in ihrer gesamten Haltung spürbar.

Links: Gemälde von Sonja Knips 1898 von Gustav Klimt (Abb. 2)

Ihr Ehemann beauftragte Gustav Klimt, eine Ölmalerei der jungen Frau für die Ahnengalerie zu malen, da er sogar um ihr Leben bangte. Es dauerte beinahe ein Jahr bis das Bild fertiggestellt war. In dieser Zeit habe sich der Maler oft mit seinem Modell getroffen, er habe vor allem die innere Person erfassen und sichtbar machen wollen. Das gemalte Ölbild entstand im selben Jahr wie die Fotografie „Sonja Knips mit Hund“. Klimt wählte sehr bewusst das gesamte Arrangement – die Stimmung der Farben des ausgewählten Tüllkleides und des Hintergrundes, ihre Körperhaltung, ihren Gesichtsausdruck und ihren Blick. Das fertige Bild zeigt eine junge Frau, die gerade im Begriff ist, aufzustehen. Das Gesicht macht einen „aufmerksamen und klugen“ Eindruck. Ihre Haltung ist aufrecht. Leichtigkeit, Aufmerksamkeit, „Schwerelosigkeit“ und eine „interessante Körperspannung“ zeichnen sie aus.

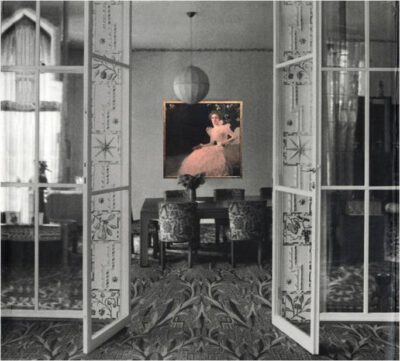

Links: Das Speisezimmer der Villa Knips in Döbling, (Abb. 3)

In Abb. 3 hängt das Bild an zentraler Stelle eines Raums der Villa der Familie Knips in Döbling. Es kann angenommen werden, dass die Gemalte täglich mit ihrem Anblick bewusst oder unbewusst in Berührung kam.

Links: Foto von Sonja Knips 1908, 34 Jahre alt (Abb.4)

Die letzte Fotografie zeigt sie 10 Jahre später, im Jahr 1908, im Alter von 34 Jahren. Auf diesem Bild sieht sie dem Ölgemälde deutlich ähnlicher als der Frau auf der Fotografie vor 10 Jahren. Sie sieht jünger aus als vor 10 Jahren, ihre Körperhaltung ist aufrecht, ihr Gesicht wirkt „aufmerksam und klug“. Auf dem Foto erscheint eine schöne, ausdrucksstarke, junge Frau. Zu diesem Zeitpunkt sei sie nicht mehr kränklich und depressiv gewesen. Außerdem wäre sie sehr einflussreich für die Entwicklung der Wiener Moderne gewesen und habe zu jenen Frauen gehört, die Wiens „interessanteste Jour-Fix-Gespräche“ leiteten und für jene Zeit eine sehr emanzipierte Stellung innehatten. In der Zeit der Wiener Sezession setzte sie sich für die Verwirklichung der Idee ein, dass Kunst für alle Menschen zugänglich gemacht werden solle. Es scheint, dass sie eine charakterstarke, in sich ruhende Persönlichkeit geworden war, die ihren Lebensinhalt gefunden hatte.

Dieses Beispiel erweckt den Eindruck, dass Klimt (ohne psychotherapeutische Kenntnisse) in der Art und Weise, wie er Sonja Knips wahrnahm, ein Bild von ihr erschuf, welches ihr bei ihrer positiven Entwicklung geholfen haben könnte.

Wissenschaftliche Hintergründe

Bereits 1965 gab es in der Psychologie ein bekanntes Feldexperiment. Dabei zeigte sich ein psychologisches Phänomen, das heute als „Pygmalion-Effekt“ bzw. „Rosenthal-Effekt“ bezeichnet wird. Im Experiment konnte herausgefunden werden, dass die vorweggenommene Einschätzung eines Schülers sich derart auf seine Leistungen auswirkt, dass sie sich bestätigt. Das Experiment geht auf Robert Rosenthal und Lenore F. Jacobson zurück (Rosenthal & Jacobsen, 1968). Der Name wurde der Figur Pygmalion aufgrund seiner Mythologie entnommen: Pygmalion wollte sich von der Liebe enttäuscht nur noch der Bildhauerei widmen und erschuf eine Elfenbeinstatue ganz nach seiner inneren Vorstellung von der idealen Frau. Auf seine Bitte hin erweckte die Göttin Aphrodite die Statue zum Leben – Sein Wunschbild war Wirklichkeit geworden. In der Wissenschaft steht nun sein Name für das Phänomen, dass die (meist unbewusste) Vorstellung, die wir haben, einen Einfluss auf die Entwicklung eines anderen Menschen haben kann – gute Erwartungen bewirken gute Ergebnisse.

Beim umgekehrtem Effekt, der Auswirkung von neg. Erwartungen wird manchmal vom „Golem-Effekt“ gesprochen. Das hebräische Wort „golem“ bedeutet soviel wie „formlose Masse, unvollendete Form“, steht aber auch für „Embryo“ (Zürcher Bibel, 2007, Psalm 139,16). Im Neuhebräisch wird golem oft mit „dumm“ oder „hilflos“ übersetzt. Bei Personen, die mit negativen Erwartungen, Glaubenssätzen oder Aussprüchen (z.B. aus dir wird sowieso nichts etc.) konfrontiert sind, werden negative Entwicklungen begünstigt und Blockaden verursacht. In einer Studie von Babad, Inbar und Rosenthal (1982) geht die Wirksamkeit des Golem-Effekts hervor. Auch am Arbeitsplatz ist der Effekt wirksam, z.B. wenn Vorgesetzte die Leistungen einer Einzelperson oder eines Teams schlechter einschätzen.

Entwicklungspsychologisch sind diese Effekte auch in frühen Jahren bedeutend. Für Fonagy et al. (2004), würde mit der Wahrnehmung des Kindes als „intentionales Wesen“ eine „feinfühligere Betreuung“ und somit eine „sicherere Bindung“ einhergehen (ebd. S.63). Auch bei Meins et al. (2002) wurde der Zusammenhang zwischen einer „mütterlichen Sensitivität“ und „angemessenen intentionalen Zuschreibungen“ festgestellt. Diese Studien geben erste Hinweise darauf, dass die intentionale Einstellung der Bezugsperson ein Prädiktor sowohl für die Entstehung von Bindungssicherheit sein könnte als auch für die Fähigkeit angemessene innere Bilder und Überzeugungen von sich selbst und anderen zu entwickeln.

Wie können Sie selbst den Sinnblick nutzen, um das verborgene Potenzial der Menschen, mit denen Sie arbeiten, ans Licht zu bringen?

Einerseits können Sie Ihren KlientInnen beispielsweise die obigen Bilder der Sonja Knips mit der dazugehörigen Hintergrundgeschichte zeigen und darüber zu erzählen. Das Gezeigte ist schon sehr selbstserklärend und die KlientInnen können nachvollziehen worum es geht (Moderbacher, 2020).

Darüber hinaus sollten Sie natürlich versuchen die Haltung des Sinnblicks selbst einzunehmen: Machen Sie sich zuerst ein Bild davon, was Sie im Inneren der anderen Person wahrnehmen können. In der eigenen Haltung sollte man diesem Gesehenen dann möglichst unvoreingenommen und offen begegnen (Phänomenologie) und an dessen unbedingten Wert glauben. Erst dann ist es möglich dem Wahrgenommenen mit einer ehrlichen Wertschätzung zu begegnen und der KlientIn widerzuspiegeln. Die Vorwegnahme der Wertmöglichkeit passiert auf Grundlage der Wesenswirklichkeit der Person – die KlientInnen sollen sich nicht „verformen“ sondern ihr eigenes Potential erkennen lernen und in dieses hineinwachsen. Auch die Probleme der KlientIn werden dann meist aus einer neuen Perspektive betrachtet. Das kann zu einem besseren Selbstbild und einer Ressourcenaktivierung der KlientIn führen und ihr/ihm dabei helfen neue Wege zur Lösung von Problemen und zur Erreichung von Zielen zu finden.

Der Sinnblick scheint besonders für TherapeutInnen, PädagogInnen, BeraterInnen und Coaches ein wertvolles Instrument zu sein. Er kann aber von jedem verwendet werden, der sich selbst oder einem anderen Menschen helfen will, seine Potenziale auszuschöpfen. Besonders zur jetzigen Zeit, die durch Krisen und Krieg geprägt ist, oder dort, wo es über die Generationen hinweg „vergessen“ wurde, kann es essentiell sein sich wieder an eine wohlwollende, menschenwürdige Haltung zu erinnern. Es heilt, fördert – und macht Sinn.

Quellenangaben

Babad, E. Y., Inbar, J., & Rosenthal, R. (1982). Pygmalion, Galatea, and the Golem: Investigations of biased and unbiased teachers. Journal of Educational Psychology, 74(4), 459–474.

Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. (2004). Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst, Stuttgart: Klett-Cotta.

Frankl, V. (1972). Why to believe in others. Vortrag vor dem Toronto Youth Corps.

Frankl, V. (2005): Der Wille zum Sinn. Hofgrefe Verlag. Bern.

Hadinger, Boglarka (2020). Handout: Recherche eines interessanten Phänomens. Institut für Logotherapie und Existenzanalyse. Tübingen / Wien.

Hüther, G. (2004; 8. Aufl. 2014). Die Macht der inneren Bilder. Wie Visionen das Gehirn, den Menschen und die Welt verändern. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Meins, E., Fernyhough, C., Wainwright, R. et al. (2002). Maternal Mind-Mindedness and Attachment Security as Predictors of Theory of Mind Understanding. In: Child Development, 73, 6, 17151726.

Moderbacher, K. (2020). Sinnbilder. Grundlagen zur methodischen und haltungsspezifischen Arbeit mit Vorstellungs- und Visionsbildern in der Logotherapie und Existenzanalyse. Interview B „Klimt-Blick“: Heidi Vonwald.

Reddemann, L., Hofmann, A., Gast, U. (2011). Psychodynamisch imaginative Traumatherapie bei dissoziativer Identitätsstörung und DDNOS. In: Psychotherapie der dissoziativen Störungen. Georg Thieme-Verlag: Stuttgart.

Rosenthal, R. & Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the classroom. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Verlag der Zürcher Bibel (2007). Psalm 139,16. Theologischer Verlag Zürich.

Abb.: 1. Foto von Sonja Knips 1898, 24 Jahre alt: Hadinger, Boglarka (2020). Handout: Recherche eines interessanten Phänomens. Institut für Logotherapie und Existenzanalyse. Tübingen / Wien.

Abb.: 3-4. Bildnis Sonja Knips 1898 von Gustav Klimt. Foto vom Speisezimmer der Villa Knips in Döbling. Foto von Sonja Knips 1908, 34 Jahre alt. Internetquelle: www.viennatouristguide.at/Friedhoefe/Hietzing/Graeber/knips.htm. Zugriff am 07.11.2022

Die gesamte Masterarbeit ist nachzulesen im Online-Katalog der Donau-Universität Krems, unter: webthesis.donau-uni.ac.at/thesen/200695.pdf

Wie kann ich Ihnen helfen?

Kontaktieren sich mich ganz unverbindlich telefonisch oder per Mail und schildern Sie mir Ihr Anliegen oder Ihre Fragen.

Vereinbaren Sie einen Termin unter:

Tel.: 0650/5226001

Kontaktanfragen können Sie mir per E-Mail senden:

E-Mail: info@psychotherapie-moderbacher.com